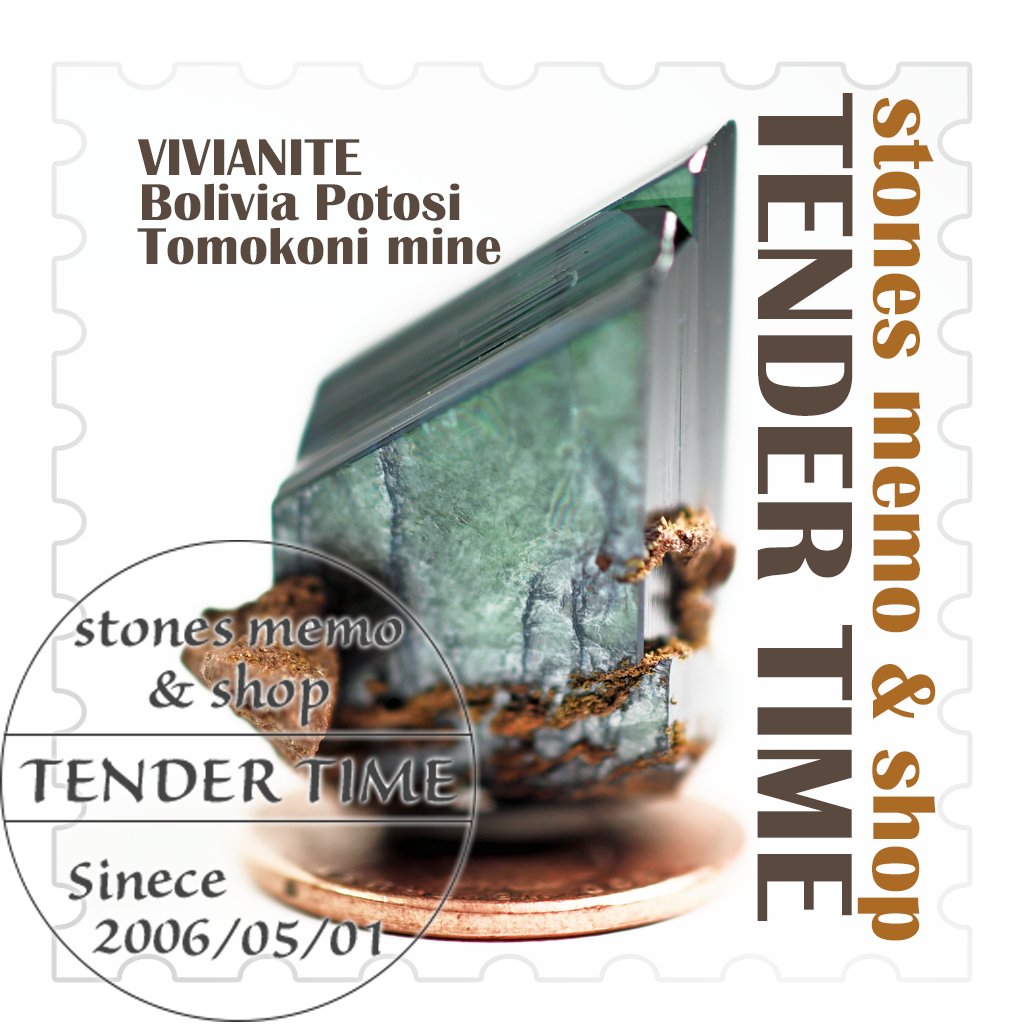

琥珀 岩手県久慈市産出

奢侈の中で次の位置を占めるものは、もっともまだ婦人だけが好むものだが、琥珀である。

今検討している三つの物質は、いずれも宝石として同等の名声をもっている。

前二者の場合はその名声に適当な理由がある。

というのは水晶の器は冷たい飲物に用いられ、蛍石の器は熱いものにも冷たいものにも用いられる。

ところが、さすがのも奢侈も、今もって琥珀の使用を正当化する用途を発明し得ないでいる。

この文章の前に、蛍石と水晶についてプリニウスさんは触れています。

蛍石

この物質(蛍石をさしています。)は一種の液体でそれが地下で熱によって個体になったものだと考えられている。

(※ 蛍石と記載があっても、今でいう蛍石と完全に同一のものかは謎です。)

水晶

水晶は度を越して強く凍結したため固化したものなのだから。

これが”前二者”です。

蛍石に関しては、蛍石の器でお酒を飲むということが流行ったようです。

蛍石の器より 執政官級の……は、7万セステルティウスの対価を払った蛍石の器で飲んだが、それは3セクスタリウスしか入らないものであった。 彼はそれがひどく好きであってよくその縁を咬んだものである。 それでもそのためにできた損傷はかえって価値を高めた。

……と、実名を隠すあたりは何とも優しい。

ロバは500セステルティウス。

ひとかたまりのパンは約0.5セステルティウス。

古代ローマの1セクスタリウスは約0.5リットル。

ロバが140頭=蛍石の器で1.5リットルと計算すると、器の大きさはまぁまぁなのかなとおもいますが、ロバ140頭と考えると高価なものだったということは理解できます。

琥珀はご婦人たちに大人気で、水晶・蛍石・琥珀は同じように名声をもっていて人気がある。

水晶と蛍石は器等使用用途があるが、琥珀は全く使用用途がないけれど、ご婦人たちには大人気ということのようです。

ここにギリシア人たちの数々の欺瞞をすっぱ抜く機会がある。

わたしはただ、わたしの読者諸君に、辛抱してそれらのことを聞いてくれるようお願いするだけだ。

というのは、ギリシア人が語ったことがすべて賞賛に値するというわけでないことを少し知っておくことは、人類にとって大切なことだから。

どんなことでしょうか?

プリニウスさん。

パエトンが雷電に打たれたとき、彼の姉妹たちが悲しみの余りポプラの木になったという話、そして毎年ユリダヌス河、これをわれわれはパドゥス河<ポー川>と呼んでいるのだが、その岸辺で彼女たちが琥珀の涙を流すという話、ギリシア人は、太陽をエレクトル<輝くもの>と呼ぶので、彼らには琉拍がエレクトルムとして知られていること。

この物語は多数の詩人たちによって語られて来た。

その最初の人々は、わたしの信ずるところでは、アイスキュロス、フィロクセノス、 エウリピデス、ニカンドロス、そしてサテュロスである。

ギリシア神話にこんなお話があります。

以下長いので要約しています。

アポロンとクリメネの息子パエトンは、父親があのアポロンだと信じているなんてと友人に笑われる。

それを母クリメネに話すと、アポロンに会ってきたら?と言われ会いに行く。

自分は間違いなくあなたの子かと問い、アポロンは間違いないとパエトンを抱きしめる。

望みのものはあるかと問われたパエトンは、アポロンが操縦している太陽の二輪車を一日だけ御させてもらいたいと申し出る。

この二輪車は、ゼウスでさえ乗れないほど難しいと話し、あきらめるよう諭すがパエトンは聞き入れない。

しぶしぶ太陽の二輪車を貸すこととなり、車輪の後を必ずたどって進むようにとパエトンに話した。

車輪の跡のついた道を外れてしまうと近くのものを焼き尽くしてしまうと注意した。

出発し焔を吐きながら馬は駆け上がった。

しかしパエトンは途中で手に負えなくなり手綱を放してしまう。

すると馬は暴走し、世界のいろいろなものを焼き尽くしてしまう。

それを見たゼウスは神々を集め相談をする。

その中の一人にアポロンも来ていたのだが、とにかく急を要すと話し、ゼウスは高い塔へ上り電光の弾丸でパエトンを打ち落とした。

髪の毛に火が付いたパエトンは、ユリダヌス河にうけとめられ体を冷やしてもらうが死んでしまう。

それを哀れんだ水の妖精たちはその亡骸を水から引き上げて墓を作った。

パエトンの姉妹たちのヘリアデス※1はその運命を悲しむあまり河岸でポプラの木となり、その木から絶えず流れ出る涙は川に流れ込み琥珀となった。

※1 ヘリアデスは太陽の娘で複数人

今回のこのパエトンのお話は、琥珀と関連する神話として紹介されている場合は、”ヘリアデスの涙”とタイトルコールが変わっています。

明らかにパエトンとアポロンの親子の物語なのですが、”琥珀”というものを中心に考えると、このようなタイトルになってしまいます。

なってしまいますとあえて書きましたが…

この神話、とっても深い!

パエトンは友達に、「神様とーちゃんかよ~まじかぁ!?(きゃはは〜)」といわれてカチンとくるというところから始まり、母に相談し、遠路はるばる会いに行くという父を訪ねて三千里。

そして、自分の子のとんでもない望みを何とかやめさせようと必死になるも、折れる父。

この必死の説得の親の姿は…

ほかのものだったら何でもやるよ。

そもそも運転できないでしょう…ほんと大変よ。

俺だって必死にならないとちゃんと運転できないんだから。

つーか俺、気軽に望みをなんでもかなえるとか言わなきゃよかった…

でも会いに来てくれて嬉しいんだよ。

なにか叶えてやりたいんだよ。

協力したいの。

あぁでもなぁ…

ゼウスの口ごもった姿と切ない結末。

昔も今も親子あるある物語です。

二輪車の姿ですが柱も車輪も全部黄金製、そして銀の輪止め。

座席は橄欖石とダイヤモンドがちりばめられ、太陽が四方八方へ輝きを散らばす。

大人も子供もこれを見たらあまりの姿に心奪われる魅惑のきらっきらです。

イタリアはこの話は嘘だという証拠を提供する。

プリニウスは北イタリアの現在のコモの出身です。

Nicolago, Public domain, via Wikimedia Commons, original data

[[Landscape of Como]]

ギリシア神話に基づく琥珀がエレクトルムと呼ばれているいわれは、真っ赤な嘘だよ…と言っています。

もっと良心的なギリシア人の著作者たちは、アドリア海にエレクトリデス諸島という名の島々があって、そこへ琥珀がパドゥス河によって運んでゆかれるのだと言っている。

だが、そういう名の島々が存在したことはかつてないし、実際何かがパドゥス河の流れに運ばれて行って届くような範囲内に位置する島は、ひとつもないことは全く確かである。

ポー川がアドリア海にそそいでいる場所は、アドリア海の現ヴェネト・デル・デルタ・デル・ポー州立公園です。

ここから島を探すと、現クロアチア側しかない…

当時、潮の流れも距離も地図の正確さもどれくらいのものか全く不明ですが、現状この地図と見比べてみるとそうだね…と思うところです。

ついでながら、アイスキュロス※1はエリダヌス河はヒベリア、すなわちヒスパニアにあって、ロダヌス河<ローヌ河>とも呼ばれると言っている。

※1アイスキュロス(wikiより引用)

(ギリシア語: Αισχύλος, Aischylos, 紀元前525年 - 紀元前456年)は、古代アテナイの三大悲劇詩人のひとりであり、ギリシア悲劇(アッティカ悲劇)の確立者。代表作はオレステイア三部作。

アイスキュロスさんは…

エリダヌス河=パドゥス河=ポー河は、ヒベリアすなわちヒスパニアにあって=ヒスパニアは、イベリア半島(現在のスペインとポルトガルや、アンドラ・ジブラルタルの領域)の古名(wikiより引用)ロダヌス河=ローヌ河とも呼ばれている。

Miguel Tremblay, Public domain, via Wikimedia Commons, original data

[[バルビス橋近くのトリノからのポーの眺め]]

Vincent van Gogh, Public domain, via Wikimedia Commons, original data

[[ローヌの星月夜、1888年、キャンバスに油彩 ゴッホ]]

この2つの川の支流も含め見比べると、スイスとイタリアの国境近くでかなり近い位置に来ています。

ローマという国のあの大きさを考えると、当時は名前が混じっていたのか?あくまで想像の世界ですが、無きにしも非ずかなと思います。

一方エウリピデス※1とアポロニオス※2はまた彼らで、 ロダヌス河とパドゥス河はアドリア海の海岸で合体すると断定している。

こんな話をするほど、彼らは地理については無知なので、彼らが琥珀について無知であったこともゆるすことができるのである。

※1エウリピデス(wikiより引用)

(古代ギリシャ語: Εὐριπίδης、Euripídēs、 紀元前480年頃 - 紀元前406年頃)は、古代アテナイのギリシア悲劇における三大悲劇詩人の1人である。代表作は『メデイア』、『アンドロマケ』など。

※2ロドスのアポロニウス

(古代ギリシア語: Ἀπολλώνιος Ῥόδιος / Apollōnios Rhodios, 紀元前3世紀初期 - 紀元前246年以降)は、叙事詩人、学者である。またアレクサンドリア図書館の第2代館長。

ロドスのアポロニウスに関しては、あの、数学者のアポロニウスではなく、詩人であるこちらのアポロニウスをさしているのかなと私の勝手な判断です(^^;

ロダヌス河とパドゥス河はアドリア海の海岸で合体…現状合体はしていないです。

当時口コミでどういわれていたかが疑問なので、う~むという感じですが、支流がかぶっていたとすれば、どこかの地域までそれぞれの名前が入り混じって言われていた可能性もあり、一概に断言ができないところだと思います。

ただ、アドリア海の海岸では…ないだろーなぁ…。

と思います。

さて、怒涛の琥珀のいわれがたくさん出てきます。

読み進めます。

もっと慎重だが同様に誤った著作家たちは、アドリア海の上端にある寄りつけない岩の上に多くの木があって、それがシリウスが昇る頃この樹脂をこぼすのだと記述した。

誤った著作者たちはというのは、前出の方々です。

アドリア海の上端のより付けない岩の上…これはもう追いかけようがない話ですね。

テオフラストス※1は、琥珀はリグリアで採掘されると述べている。

※1テオフラストス(wikiより引用)

(希: Θεόφραστος, Theophrastos, 英: Theophrastus、紀元前371年 – 紀元前287年)は古代ギリシアのレスボス島生まれの哲学者、博物学者、植物学者である。植物研究における先駆的な功績から「植物学の祖」と呼ばれる。アリストテレスの同僚、友人で、逍遙学派の主要人物の一人であった。

この方のお話で、リグリアで琥珀は採掘されるとテオフラストスさんが話していたとプリニウスさんは紹介しています。

琥珀街道は、古代の交易ルートで道・水路を利用して商人が行きかうルートのことですが、調べたところリグリアは組み込まれています。

リグリアは、世界遺産で有名なジェノバを州都に持つ現在のリグリア州。

北海やバルト海からリグリア海・アドリア海に縦に抜けるエリアで、ローヌ川経由のリグリア海に抜けるルートが存在します。

すでに紀元前2000年頃にこのルートは出来上がっていたと考えられています。

リグリアで採掘…となると、どうなんでしょう?

一方カレスは、パエトンはエティオピアの、ギリシア名でアンモン島という島で死んだ、そしてそこに彼の神殿と神託所があって、そこが琥珀の出るところだと言っている。

カレスさんのお話の紹介ですが、このカレスさん調べてはみましたが、軍人さん(前4世紀頃 ギリシアアテネの将軍)は同名の方がいましたが、この方のお話と断定できるだけの資料は見つかりません。

そして、エチオピアの下りですが、ギリシア語のアンモンとは、古代エジプトの神アモンのギリシャ語名、つまり古代エジプトのアメン神と解釈すれば、もう完全に琥珀たるもの当時から神話の中に存在していたのね…と思わせるような話です。

ちなみに調べたカレスさんは、ペルシアに逃亡する経歴を持っています。

(戦に勝ったこともあるけれど、負けも知ってる軍人さんでした。)

そして、ペルシア・琥珀といえば、不死身伝説があります。

(ペルシアの)国王は天から落ちてきた琥珀を身に着けており、この琥珀が国王に不死身の力を与えている。

残念ながらいつの時代のいわれかは追うことができませんでしたが、このようないわれがあります。

琥珀に関するプリニウスさんが聞いた話が黙々と続くのですが、こんな感じで延々語っておられるため、まとめてピックアップしていきます。

この先に書かれている内容は、なかなか裏も取れない、もうかっとんでる内容のものも入っています。

プリニウスさんが聞いた話をその真偽がどうかはさておいて、たくさんのお話をしてくれています。

プリニウスさんは23年-79年に存命だった人。

この時代にたくさんの人から話を聞き、それを延々語る形式でこの博物誌を作ったプリニウスさん。

何かを考えるのに、資料は多くなければ視野が狭くなり正しい答えは導かれない。

手掛かりは今とは比べ物にならない。

先入観や偏見を持たず話を聞くことの大切さ、そしてその中で考えることの大切さを教えてもらっています。

そして、それを踏まえたうえで今まで博物誌でプリニウスさんの話を聞き続けた中でもNo1に、この琥珀に関し、内容がいかにも伝説っぽくなっていてかっとんでます。

琥珀がその昔から宝石として扱われ、特別なものであるという裏付けを、このかっとび具合からひしひしと感じています。

そして話の多さ。

歴史の中の琥珀は人間を虜にしていろいろな思いと行動に駆り立てる存在なんだなぁと思うところです。

ーーー

出典 プリニウスの博物誌(全3巻). (1986). 日本: 雄山閣.

プリニウス(23~79年→古代ローマ時代)が書いた”博物誌”

天文・地文・気象・地理・人種・人類とその発明・動物・植物・農業・造林・金属・絵画と顔料・岩石・宝石など生活に結びついたあらゆる分野を取り扱い、人類初の百科事典と言われます。

この中で、第33巻(金属の性質)・第34巻(銅)・第36巻(石の性質)・第37巻(宝石)が鉱物関連の記述です。

ここに書かれている石の話です。